古い2.5インチSSDからM.2へ移行したいけれど、データ消失や起動トラブルが心配で踏み切れないという方は多いはずです。

クローン作業はバックアップやパーティション、暗号化解除、BIOS設定など確認項目が多く、手順を誤ると起動不能や速度低下を招くことがあります。

本記事では安全にSSDをM.2にクローンするための具体的手順と注意点、M.2の選び方やおすすめソフトを実例を交えて丁寧に解説します。

作業前バックアップから電源・静電気対策、クローン実行、BIOS/UEFI設定、移行後の最終確認まで順を追って確認できるチェックリストを用意しました。

まずは準備項目を押さえてから本文に進めば失敗を避けやすくなるので、次章の手順から順にご覧ください。

SSDからM.2クローン手順と注意点

既存のSSDからM.2 SSDへ換装する際の基本手順と留意点をまとめます。

トラブルを防ぎ、移行をスムーズにするためのチェックリストとしてお使いください。

作業前バックアップ

まず重要データの完全なバックアップを作成してください。

イメージバックアップと、必要なファイルの個別バックアップを両方用意すると安心です。

外付けHDDやクラウドへ保存し、復元テストを軽く行って整合性を確認してください。

電源と静電気対策

作業前にPCの電源を切り、電源ケーブルを抜いてから内部に触れてください。

ノートPCの場合はバッテリーが取り外せるタイプなら外しておくと安全です。

静電気による損傷を防ぐため、可能であればアース付きの静電気防止リストストラップを利用してください。

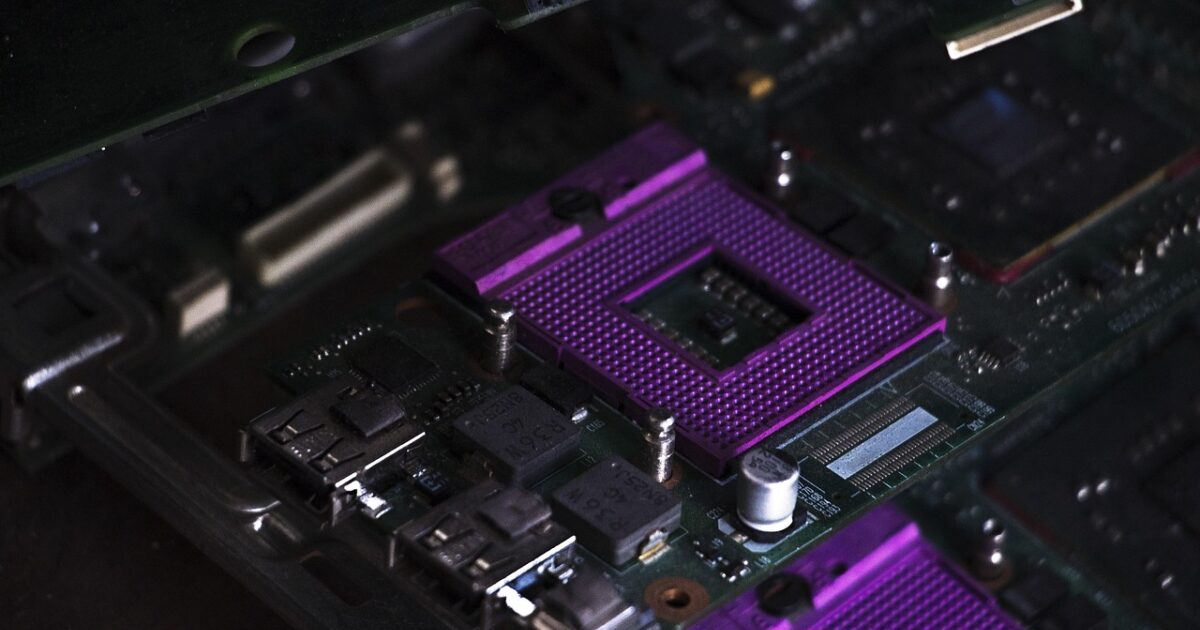

M.2取り付け確認

M.2スロットの規格と物理サイズが購入したSSDと合っているか必ず確認してください。

キー形状や対応インターフェースを間違えると物理的に装着できないことがあります。

| 項目 | 例 | 備考 |

|---|---|---|

| M.2 サイズ | 2280 | 一般的なノートとデスクトップに適合 |

| キー | M key | NVMe対応スロット |

| インターフェース | NVMe | 高速転送を実現 |

マザーボードマニュアルで対応状況を確認し、不安な場合はメーカーのサポートに問い合わせてください。

クローンソフト選定

クローンを行う際は、信頼できるソフトを選ぶことが成功の鍵です。

UEFIやGPTに対応しているか、NVMeへのクローンで実績があるかを重視してください。

- UEFIおよびGPT対応

- NVMeクローン実績

- ブート修復機能の有無

- 無料版と有料版の違い

主要なツールごとに特徴が異なるため、用途に合わせて選ぶと良いでしょう。

クローン実行手順

手順は概ね次の流れになりますが、使用するソフトの手順書に従うことを優先してください。

1 台のPCで作業する場合は、M.2を増設してからクローンを実行する方法が一般的です。

クローン実行前にターゲットディスクの初期化やフォーマットを行わないタイプのソフトもありますので注意してください。

クローン中は電源を切らないでください、途中で中断するとデータ破損の原因になります。

クローン完了後は、ディスク管理でパーティションサイズやアライメントを確認し、必要なら調整してください。

BIOS/UEFI設定変更

クローン後はBIOSまたはUEFIで起動順位をM.2に変更する必要があります。

古い環境ではLegacy BIOSとUEFIの設定が混在していることがあるため、正しいモードに合わせてください。

Secure BootやRAID設定が影響する場合があるため、問題が出たときは一時的にSecure Bootを無効にして確認する手順も有効です。

起動確認

最初の起動は時間がかかることがあるため、しばらく待ってから操作してください。

正常に起動したら、システム情報でディスクが認識されているか、容量やパーティションが期待通りか確認してください。

問題なければ旧SSDを取り外すか、データ消去してバックアップ用ドライブにする運用がおすすめです。

M.2 SSDの選び方

M.2 SSDを選ぶときは形状と性能、そして実際の用途を照らし合わせることが重要です。

スペック表だけでなく、搭載予定のパソコンや予算、将来の拡張性も考慮すると失敗が少なくなります。

フォームファクタ

M.2は物理的なサイズがいくつかあり、代表的なものは2242、2260、2280です。

数字は幅と長さを表しており、2280がもっとも一般的で、デスクトップやノートともに幅広く対応します。

搭載できる長さはマザーボードと筐体によって異なるため、事前に取扱説明書を確認してください。

インターフェースNVMe/SATA

M.2スロットにはNVMeとSATAの両方が存在しますが、見た目だけでは判別できない場合があります。

性能面ではNVMeが圧倒的に速く、特にランダムアクセス性能で差が出ます。

| 項目 | NVMe | SATA |

|---|---|---|

| 接続方式 | PCIeレーン | SATA接続 |

| 速度感 | 高速 | 標準的 |

| 価格帯 | 高め | 手頃 |

| 用途向き | ゲーミング 動画編集 | オフィス 軽い作業 |

購入前にマザーボードの仕様でどちらのプロトコルに対応しているかを必ず確認してください。

容量

必要な容量は用途次第で変わりますが、OS専用かデータも多く置くかで判断します。

容量が大きいほどコストは上がりますが、余裕を持たせるとパフォーマンスや将来性が向上します。

- 256GB 軽めの用途

- 512GB 一般的なユーザー向け

- 1TB以上 大容量を扱う作業用

複数ドライブで分散する運用も検討すると良いでしょう。

速度

スペック表のシーケンシャル読取/書込と、ランダムIOPSの両方を確認してください。

実利用ではランダム性能が体感速度に直結する場面が多く、アプリ起動やOS操作で効果が出ます。

ベンチマークの数値だけでなく、コントローラやキャッシュの方式も速度に影響します。

予算との兼ね合いで、必要な速度帯を決めることが賢明です。

耐久性

SSDにはTBWやMTBFなどの耐久指標があり、書き込み耐性の目安になります。

大容量のデータ書き込みが頻繁にある場合は、TBWの高いモデルを選ぶと安心です。

メーカー保証の長さやサポート体制もチェックしておくと、万一の際に助かります。

互換性

M.2にはキータイプやPCIeレーン数などハード的な互換性要素があります。

特にノートPCでは物理的な長さや熱設計が合わないことがあるため、事前確認が必須です。

BIOSやUEFIのバージョンが古いとNVMeブートに対応していないこともあるので、ファームウェアの更新も検討してください。

互換性の確認で迷った場合は、メーカーの互換性リストやコミュニティ情報を参考にすると良いでしょう。

クローン前の準備作業

クローン作業を始める前に、しっかりとした準備を行っておくと失敗リスクを大幅に減らせます。

ここでは重要データの保護からディスクの整理まで、実務的な手順を丁寧に解説いたします。

重要データのバックアップ

まず最優先は大切なファイルのバックアップです、クローン作業中に予期せぬトラブルが起きる可能性がありますので必ず取りましょう。

バックアップは複数の場所に分散しておくと安心です、片方が壊れても復旧が容易になります。

代表的なバックアップ先は以下のとおりです、用途に合わせて選んでください。

- 外付けハードディスク

- クラウドストレージ

- ネットワークドライブ NAS

- ディスクイメージファイル

イメージファイルを作成する場合は、OSごと丸ごと保存できる形式を選ぶと復元が楽になります。

暗号化・BitLocker解除

OSやドライブが暗号化されていると、クローン時にデータが正常に移行できない場合があります。

WindowsのBitLockerを利用している場合は、クローン前に一時停止または解除することを推奨します。

解除には復号処理が必要になるため、時間に余裕を持って作業してください。

解除できない環境では、復号後に再度暗号化を行う手順を事前に確認しておくと安全です。

また、暗号化キーや回復キーの保管場所は必ず確認してから進めてください。

パーティション整理

クローン元のディスクは不要なパーティションやリカバリ領域を整理しておくと、クローン先への移行がスムーズになります。

特に容量が小さいM.2へ移行する場合は、不要な領域を削っておくことが重要です。

一般的な推奨作業を下表にまとめました、移行前のチェックリストとしてご利用ください。

| 作業項目 | 推奨方法 |

|---|---|

| 不要パーティションの削除 | 削除して空き領域に統合 |

| システム領域の最適化 | 不要ファイルの削除と最適化実行 |

| リカバリ領域の確認 | 必要なら外部保存に移動 |

パーティション操作はデータを失う危険があるため、必ずバックアップを取ってから実行してください。

空き容量の確保

クローン先の容量がクローン元より小さい場合は、事前に使用容量を減らす必要があります。

一時ファイルやキャッシュ、不要なアプリケーションを削除して、実際の使用量を下げてください。

ディスククリーンアップやストレージセンサーを活用すると効率的です、時間短縮にもつながります。

仮想メモリやスワップファイルの設定を一時的に調整することで、移行時の空き確保が容易になる場合があります。

最終的にクローン前に空き容量と実測使用量を確認してから、作業に進んでください。

クローンソフトの比較と推奨

クローン作業に使うソフトは性能と使い勝手で大きく差が出ます。

ここでは代表的なソフトを機能面と向き不向きで分かりやすく比較し、用途別の推奨も行います。

Macrium Reflect

Macrium Reflectは信頼性の高いイメージバックアップとクローン機能を備えたソフトです。

商用にも耐える堅牢性がありますが、上級者向けの設定項目が多い点は注意が必要です。

| 特徴 | 向いている人 |

|---|---|

| 無料での使用が可能 | 個人利用者 |

| イメージベースの復元に強い | システム全体のバックアップ |

| 差分バックアップ対応 | 定期運用が必要な人 |

| クローン機能充実 | ディスク移行を行うユーザー |

無料版で基本のクローンやイメージ作成が可能です。

ただし、複雑な環境では有料版の機能が役立つ場合があります。

Acronis True Image

Acronisは包括的なバックアップソリューションで、ランサムウェア対策など付加機能が豊富です。

UIが洗練されており、初心者でも比較的扱いやすい設計になっています。

その反面、機能が多いためライセンス費用がかかり、軽量さを求める場面には向かない場合があります。

クローン精度と追加のセキュリティ機能を重視するなら検討に値します。

EaseUS Todo Backup

EaseUS Todo Backupは手軽さ重視のユーザーに人気があります。

無料版でも基本的なクローンが行えますし、有料版で機能拡張が可能です。

- 初心者向けインターフェース

- ディスククローン機能

- 無料版あり

- 有料版で追加機能

ただし、大規模なサーバ用途や特殊なブート構成では、他の専用ツールが安全です。

MiniTool Partition Wizard

MiniToolはパーティション操作に強みがあり、クローン機能も備えています。

パーティションのリサイズやアライメント調整をGUIで直感的に行える点が魅力です。

クローン自体は安定していますが、専用バックアップソフトほど多機能ではありません。

パーティション整理と同時に移行を済ませたい場合に特に便利です。

Samsung Data Migration

Samsung Data MigrationはSamsung製SSD専用の移行ツールです。

Samsung SSDからのクローンは非常に簡単に行えますし、ドライバや互換性の問題が起きにくいです。

ただし、他社製のSSDや特殊なパーティション構成には対応していない点に注意が必要です。

SamsungユーザーでシンプルにOSを移したい場合には第一選択になり得ます。

最終的な推奨ですが、安定性重視ならMacrium Reflect、総合機能と保護を求めるならAcronis、手軽さを優先するならEaseUS、パーティション操作を併用するならMiniTool、Samsung製SSD専用ならSamsung Data Migrationが適しています。

クローン作業で起きる代表的な問題

SSDからM.2へクローンを行う際に遭遇しやすいトラブルを、原因と対処法を交えて解説します。

事前にチェックすべきポイントを把握しておけば、手戻りを減らせます。

以下の各項目を順に確認して、問題発生時の切り分けに役立ててください。

起動不能

クローン後にPCが起動しないトラブルは最も多く報告されている問題です。

原因は多岐にわたり、BIOSの起動順やブート情報、パーティションの状態などが影響します。

- ブート優先順位の誤設定

- MBRとGPTの不一致

- ブートパーティションの未コピー

- セキュアブートの干渉

まずはBIOS/UEFIでクローンしたM.2が最優先になっているか確認してください。

次にセキュアブートのON/OFFを切り替えて試し、変化を見ます。

それでも起動しない場合は、Windowsの回復環境やメーカー提供のリカバリツールでブート修復を実行すると改善することが多いです。

容量不足

ターゲットのM.2容量がソースの使用領域を下回ると、クローン作業は途中で停止します。

クローン前にソースSSDの使用容量を確認し、不要ファイルを削除して空き領域を稼ぐ必要があります。

パーティションの縮小やデータの外部バックアップを行えば、より小さいディスクへの移行も可能です。

また、クローンソフト側でパーティションサイズを自動調整できる機能を使うと手間が減ります。

パーティションアライメント

パーティションのアライメントが不適切だと、特に高性能なSSDで性能を十分に発揮できません。

クローン時にパーティション開始位置がずれることが原因になる場合があります。

| 状態 | 影響 |

|---|---|

| 未整列 | 読み書き性能低下 |

| 整列済み | 最適な性能 |

整列を確認するにはディスク管理ツールやパーティションソフトで開始オフセットをチェックしてください。

ずれている場合は、パーティションを再作成するか、アライメント修正機能を備えたソフトで調整することをおすすめします。

ブートローダー欠落

クローンはデータ領域のみコピーされ、ブートローダーやBCDが正しく移行されないことがあります。

結果としてOSは見つかるが、起動できないという状態になります。

Windowsなら回復環境からコマンドプロンプトを起動し、bcdbootやbootrecコマンドで修復してください。

Linux環境ではライブUSBで起動し、grub-installやupdate-grubで再インストールする方法が有効です。

ドライバ不一致

新しいM.2がNVMe接続の場合、OSにNVMeドライバがないと認識や性能に問題が出ます。

特に古いWindowsや特定のチップセットでは、専用ドライバが必要なケースがあります。

クローン前にドライバを最新化しておくか、クローン後にセーフモードやデバイスマネージャでドライバを更新してください。

また、RAIDやIntel RSTを使っている環境ではドライバの互換性を事前に確認することが重要です。

速度低下

クローン後に期待した速度が出ない原因は複数あります。

代表的なものはスロットの帯域不足、PCIeレーンの制約、サーマルスロットリングなどです。

まずはベンチマークツールでシーケンシャルとランダムの速度を計測し、どの程度低下しているかを把握します。

対策としてはBIOSでNVMe設定を最適化する、ファームウェアを更新する、ヒートシンクを取り付けるなどが効果的です。

またTRIMが有効になっているか、パーティションアライメントが適切かどうかも同時に確認してください。

移行後の最終確認

移行作業が完了したら、まずは冷静に最終チェックを行いましょう。

システムがM.2から問題なく起動するか、電源投入後に複数回試して確認してください。

データの整合性を確かめるために、重要なファイルやアプリを実際に開いて動作を確認してください。

パーティションサイズやドライブレターに不整合がないか、必要に応じて調整を行ってください。

デバイスドライバやファームウェアが最新かどうかを確認し、必要であれば更新してください。

旧SSDは個人情報保護のために安全に消去するか、外付けドライブとして再利用を検討してください。

最後に、バックアップを取り直し、しばらく運用して挙動に異常がないか観察してください。

- BIOS/UEFIの起動順序確認

- OS起動の安定性確認

- データ整合性チェック

- TRIMやAHCI設定の確認

- 旧ドライブの消去または保管